※『ダイエットは習慣が9割』の著者:ダイエットポリスが解説!

『果糖中毒 ~19億人が太り過ぎの世界はどのように生まれた~』という本のポイントに、私の見解を加えて紹介します。

結論から言えば、果物そのものは太るリスクは低いですが、フルーツジュースは太りやすいです。

また果糖ぶどう糖液糖や超加工食品も太る大きな要因です。

この本のAmazonでのレビューは2023年6月の時点で、167件の評価で星5つ中の4.3と、なかなかの高評価です。

↓こちらは私の著書『ダイエットは習慣が9割』で、2023年5月に発売されました。

↓私の経歴です。

太る原因は、果物ではなく糖分と加工食品

英語の原タイトルは、『FAT CHANCE』で、副題は↓こちらです。

「Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease」

↑この文をDeepL翻訳で訳すと、「砂糖、加工食品、肥満、病気に対する勝算を打ち砕く」と出てきました。

キーワードは、砂糖(Sugar) と 加工食品(Processed Food) ですね。

日本語のタイトルの『果糖中毒』から受ける印象は、

・果糖が悪者

・フルーツは太る

という人も多いと思います。

でも本当の太る要因は、副題の通り、Sugarや加工食品です。

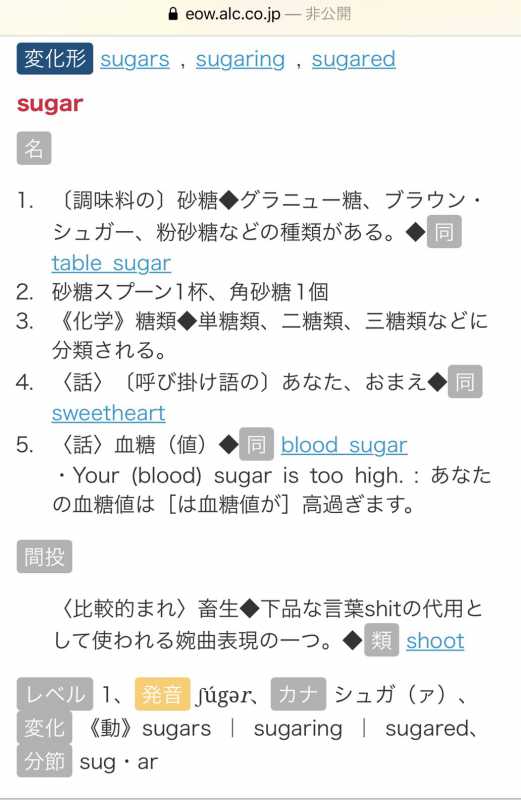

Sugarは砂糖だけでなく、糖類や血糖(値)という意味も含まれていますね。↓

なお糖類と糖質の違いは、↓こちらです。

↑糖類の方が小さな単位で、消化・吸収されやすいです。

これは、太りやすいとも言えますが、運動の際にはエネルギーになりやすいメリットとも言えます。

また、単なる加工食品ではなく、超加工食品(Ultra-Processed Foods)は、肥満との関連が非常に強いです。

超加工食品が糖尿病や肥満悪玉ホルモン食欲増進 という記事も、わかりやすいですね。

ジュース、お菓子、ジャンクフードの果糖ぶどう糖液糖に注意

タイトル『果糖中毒』の果糖とはフルーツに含まれている糖分のことではなく、【果糖ぶどう糖液糖】などと表記される、【異性化糖】のことを指しています。↓

↑主にトウモロコシから作られる、甘いコーンシロップのことを指します。

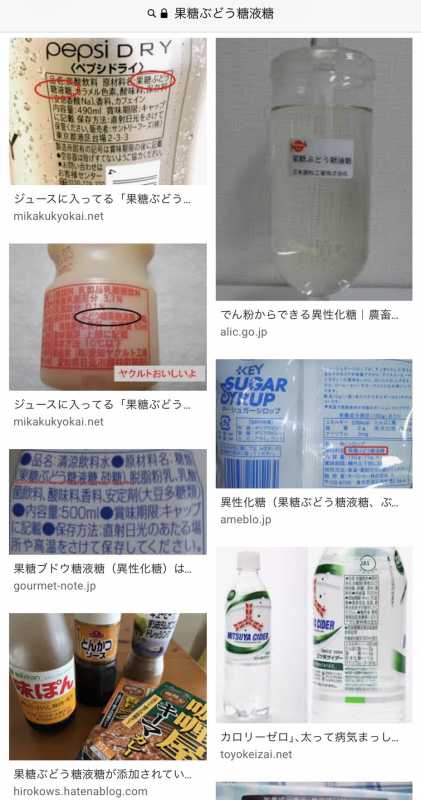

異性化糖が多く最も太りやすい物は、甘いジュースです。↓

また、お菓子やジャンクフードにも多く含まれていて、要注意です。↓

↑これらが、太る影響が大きい Processed Food(加工食品)の代表的な物です。

↓このように様々な食品・ドリンクに含まれています。

これまで気にしてなかった人は、今度ラベルをよく見てみることをお勧めします。

果物そのものは太らない!厚労省が1日200g摂取を目標に

「フルーツは太る」という考えは間違いで、食べ過ぎなければ太るリスクは低いです。

ここまで紹介してきた【Sugarや加工食品】と【フルーツそのものに含まれる果糖】とは別物だからです。

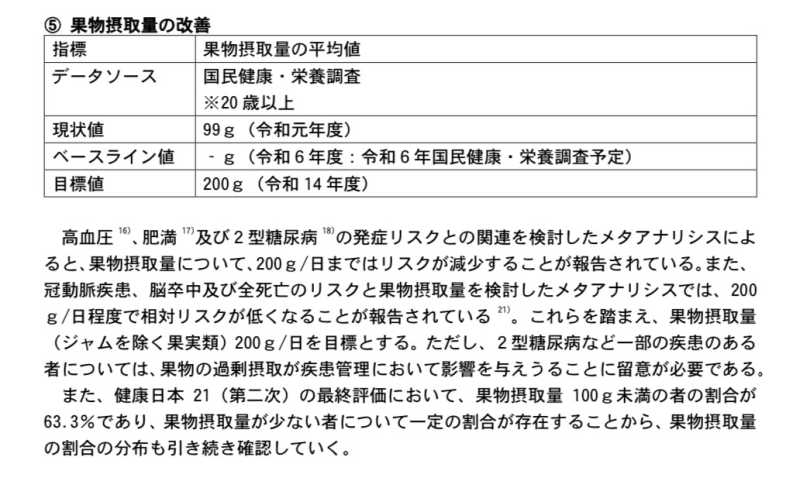

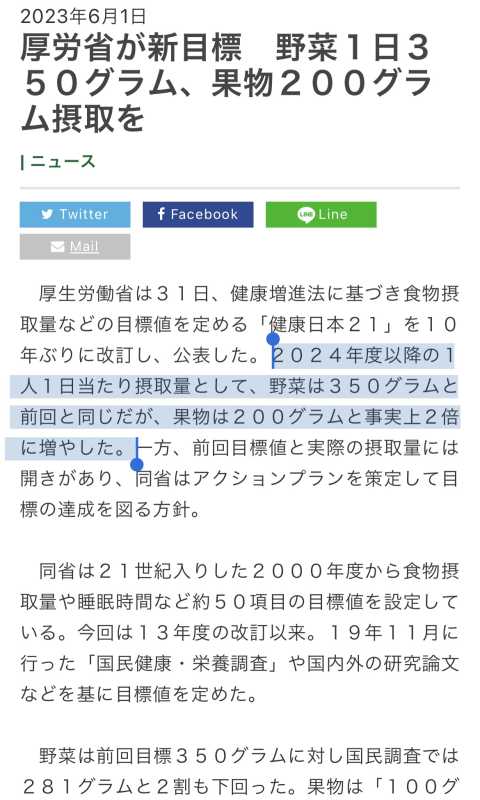

2023年5月31日に発表された厚生労働省「健康日本21」の第三次改訂で、果物を1日200g食べることが目標量として明記されました。

これは「果物の摂取が高血圧、肥満、2型糖尿病などのリスクを減らす」と報告されているためです。

↑これを読むのが大変な場合は、↓これが分かりやすいです。

↓ 『厚労省が新目標 野菜1日350グラム、果物200グラム摂取を』 / 日本農業新聞公式ウェブサイト

↓このような情報も以前からあります。

『毎日くだもの200グラム!』 – 農林水産省

また2021年8月2日付けで糖尿病ネットワークのサイトに『果物は糖尿病の人の味方 カラフルな果物を食べると糖尿病リスクが減少 認知機能の低下も抑制』という記事が載りました。

「肥満やメタボの人にも果物は勧められる 食べ過ぎには注意」という見出しもありますね。↑

そしてフルーツは、市販のフルーツジュースだと太りますが、果物をそのまま食べるのであれば、太るリスクは少ないです。

丸ごと食べると食物繊維やビタミン、酵素などの栄養素がありますが、市販のジュースではこれらの恩恵が、ほぼ受けられません。

↓このツイートの解析も非常に興味深いです。

・リスクを減らしたもの:ブルーベリー、ブドウとレーズン、リンゴとナシ バナナ、グレープフルーツ

・変わらなかったもの:プルーン、モモとプラムとアプリコット、オレンジ、イチゴ、マスクメロン

・リスクを増やしたもの:フルーツ ジュース

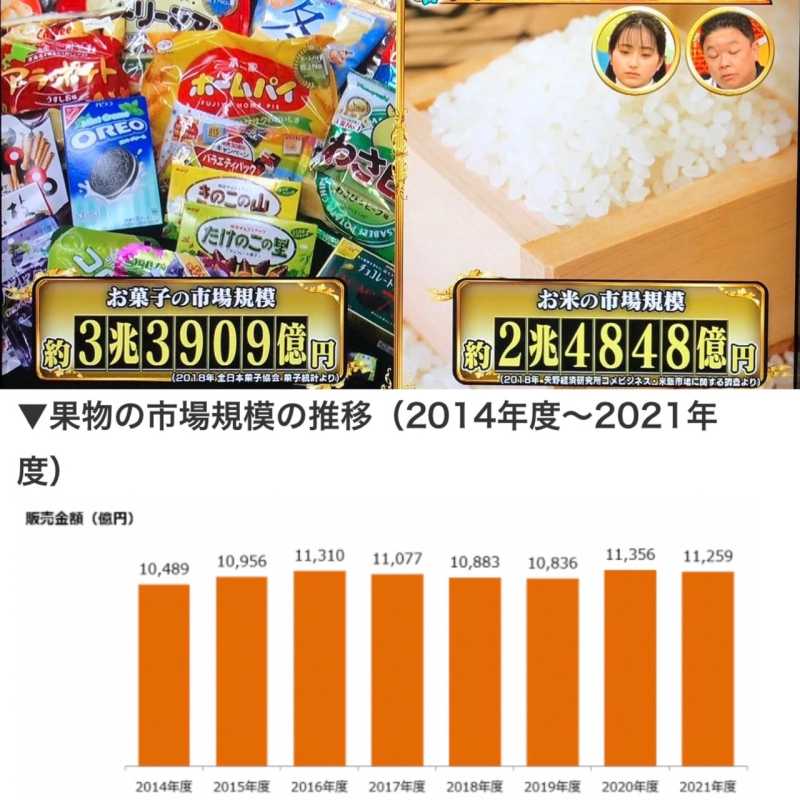

↓お菓子、お米、果物の市場規模を見ても、お菓子は果物の約3倍もあり、やはり太る影響は大きいと思われます。

なお果物そのものは太りにくいのですが、一食をバナナやリンゴなど単品にする「置き換えダイエット」は、結果的に太るのでNGです。

お菓子を果物に置き換えるのなら、とても良いですけどね。

また果物ジュースだけでなく市販の野菜ジュースも、基本的にダイエットや健康に良い物ではありません。

なお酵素ドリンクも、よくファスティングとセットで「ダイエットに良い」という宣伝を見ますが、これも間違いです。

確かに一時的に体重が減ることはありますが、ほぼ確実にリバウンドして筋肉が減り、以前より「太りやすい体」になってしまいます。

なお『果糖中毒』の本には、フルーツを丸ごと「スムージー」にするのも「食物繊維が完全に破壊されるので良くない」と書かれています。

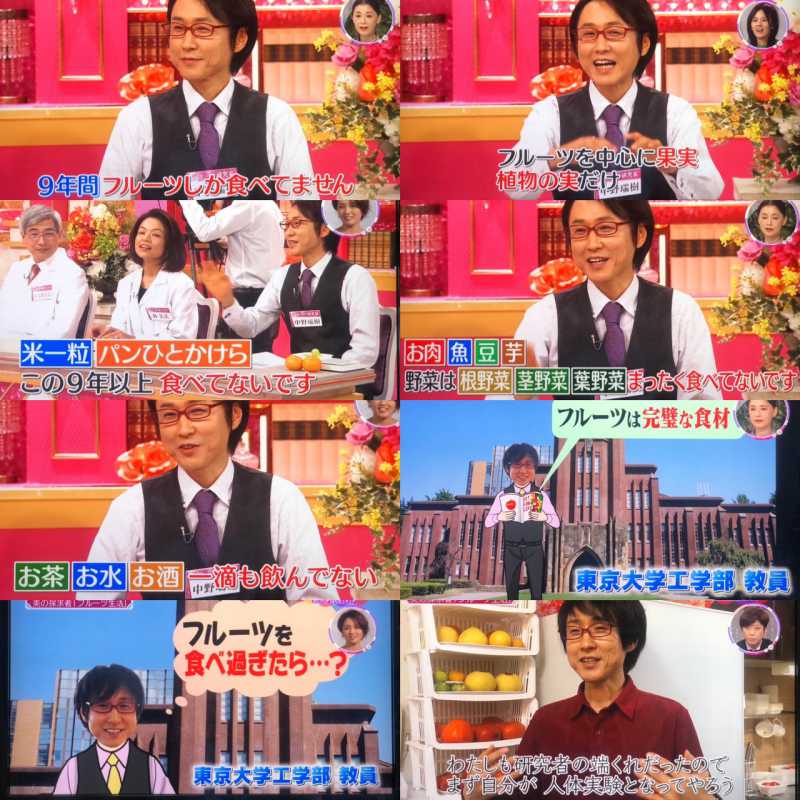

2020年9月24日のNHK BS『美と若さの新常識』では、

「9年間、ほぼフルーツしか食べていない男性」として中野瑞樹さんが紹介されていました。

農林水産省の『FACT BOOK 果物と健康6訂版(PDF : 2614KB)』 を見ると、果物そのものを適量分だけ食べることの健康効果がよく分かります。

果物や野菜は、丸ごと食べることが大事

『健康に良いはウソだらけ』という本があります。↓

この本で、

「緑黄色野菜から最も有力だと思われた物質を取り出して飲んでも、効果は認められなかった」

という研究結果があったことを紹介しています。

例えば、トマトそのものや、トマトに含まれるリコピンに対して、健康に良いイメージを持っている人が多いと思います。

しかし、「トマトそのものを食べると得られた健康効果が、取り出したリコピンだけでは一切に無かった」ということです。

なお『果糖中毒』の14章のタイトルは、「サプリメントは気休め薬」です。

「食物繊維やミネラルは重要だが、サプリからではなくサプリの原材料の食べ物そのものから摂ることが大事」という主旨のことが書かれていました。

世の中には数多くのサプリメントがありますが、そのうち有益なサプリメントは1割以下ではないか、と個人的には思います。

↓嘘のサプリメントが多い理由に関する記事です。

異性化糖と加工食品の恐ろしさ

本には「肥満はいまやパンデミック(世界的大流行)である」と書かれています。

ここ30年~40年の間に、世界中で肥満者が増えました。

本の日本語タイトルの副題は「19億人が太り過ぎの世界はどのように生まれた」です。

2020年では、おそらく20億人を越えているのではないかと思います。

本によると、1990年のアメリカでは、肥満率が14%を超える州はありませんでした。

2010年には、肥満率が20%以下の州は0になりました。

そして肥満率が25%を超えている州は、36にもなったそうです。

↓これは2019年12月の記事ですが、その後も益々拡大しています。

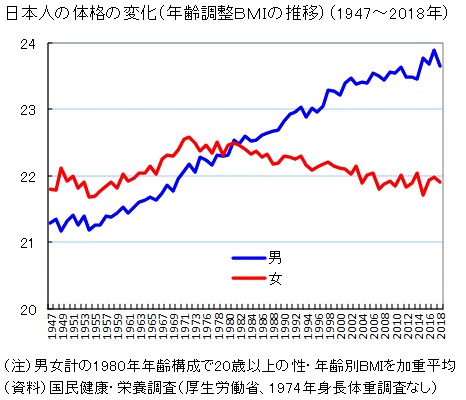

元々、日本やベトナムなどは、肥満率がかなり低い国でしたが、近年は肥満率が増加してきています。

元々は長寿県だった沖縄で、肥満率が上がり、平均寿命のランキングが下がった要因も、

食の欧米化により、ジャンクフードやお菓子、甘いジュースなどが増えたことが、最大の要因だと思われます。

2021年1月9日のNHK『有吉のお金発見 突撃!カネオくん』は、「みんな大好き!ポテトチップスのお金の秘密」というテーマで、

お菓子の市場規模は3兆3909億円、お米の市場規模は2兆4848億円と紹介していました。

ただ日本では、男性の肥満率は増加し続けていますが、女性は、減っているようですね。↓

なお現在1位である日本人の平均寿命は、20年後には「男性の肥満増加」が原因で2位に陥落すると言われています。

世界中で子どもの肥満も急増している

また本には、

・「日本でも過去10年に、肥満の子供は6%から12%に増えた。」

・「アメリカでは子どもの肥満率は25%。」

などとも書かれています。

こちらも本が書かれた後にも、増え続けています。↓

途上国での肥満も急増している

昔の発展途上国では、肥満よりも飢餓の方が問題でした。

(現在でもそのような地域があります。)

しかし今では途上国の方が、肥満問題が大きくなってきています。↓

途上国や子供の肥満が増加している最大の要因が、まさしく異性化糖と加工食品によるものです。

私も以前、↓このような記事を書いています。

食品業界の不都合な真実

加工食品には、元々の食材に含まれていた「食物繊維やビタミン、ミネラルなど」が削り取られていて、代わりに甘い異性化糖が加えられていることが多いです。

理由は、

・保存期間が延びる(消費者が買う。途上国にも運べる。)

・味が美味しいと思わせられる(沢山売れる。中毒者も出る。)

などです。

つまり加工食品は儲かる、ということです。

本には「食品業界のビジネスモデルはタバコ業界と同じ」という項目がありました。

また、↓このようなことも書かれていました。

・「1997年にアメリカでジャンクフードの宣伝に使われた額は110億ドルで、このうち子供向けは42億ドル」

・「米国農務省が、健康的な食生活のキャンペーンに使ったのは3億ドル」

アメリカなどのファーストフード店や、お菓子のCMは、今や世界的に広まっています。

世界的に、肥満者が増え続けるわけですね。

太らないためにどうすれば良いか?

本には「果糖から身を守るスーパーに行く時のルール」として、↓これらのことを紹介していました。

・空腹で買い物をしない

・生鮮食品売り場に直行する

・腐らない食べ物は買わない

・ラベルがついていない物を買う

最後の「ラベル~」に関しては、「本物の野菜や果物そのものには、栄養成分表のラベルが貼られていない」ということです。

加工された食品ではなく、リアルな食品や、素材丸ごとの食品を食べましょう、ということです。

なお加工食品を頻繁に食べていると、亜鉛不足や、味覚異常の原因にもなり、太る悪循環にもなってしまいます。

効果があるダイエットの共通点

低炭水化物ダイエット、低脂質ダイエット、パレオダイエット、低GIダイエット、など、様々なダイエット法があります。

しかし、誰にでも効果があるダイエット法は、今のところ発見されていません。↓

遺伝的な要素も少なからずあります。

ただ本では、あらゆる成功しているダイエット法の共通項は「低糖分、高食物繊維(高微量栄養素)」と紹介しています。

これは私も同意します。

↓私が以前、書いた記事です。

食物繊維が多い食品を幅広く食べると、自然とビタミンやミネラルのバランスも良くなります。

食物繊維が多い食品とは、具体的には、野菜、海藻類、キノコ類、大豆製品、穀物などですね。

結局は栄養バランスが最重要です。

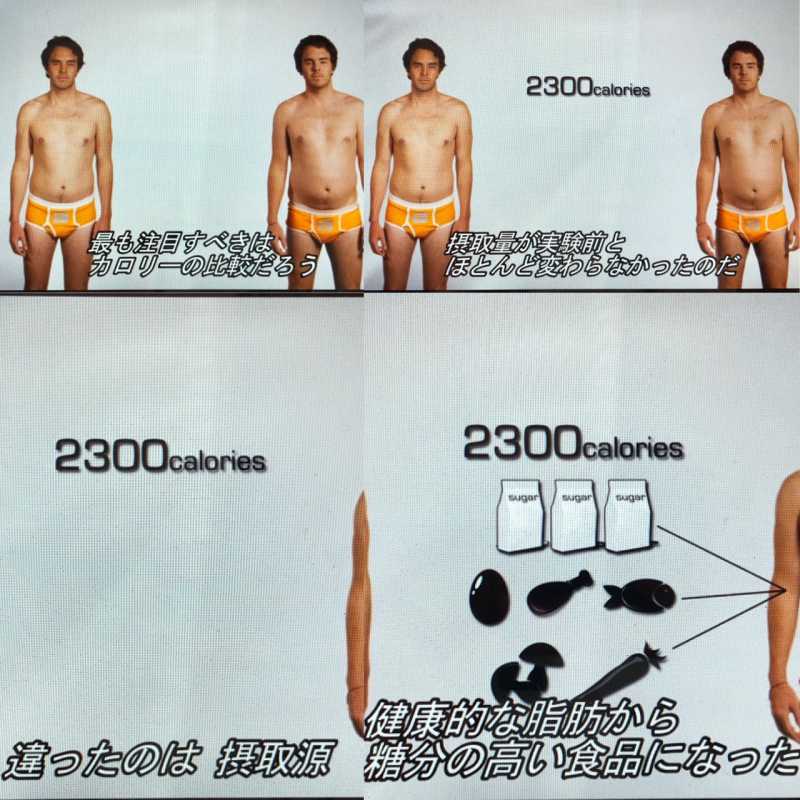

カロリーが重要だと思っている人もいますが、カロリー量だけでなく質が大事です。

↓これを見れば一目瞭然ですね。

本にも、「カロリーだけを見るのは無意味」ということが書かれています。

↓以前、私が書いた記事です。

栄養バランスを良くするために、わかりやすいのは、様々なカテゴリーの食材を食べる「まごわやさしい」です。

↓関連記事です。

また低糖分といっても、糖質を減らし過ぎる

・糖質カット

・断糖

などは筋肉が減り、リバウンドするので危険です。

栄養バランスを良くすることと、適切なタンパク質を摂取することが大事です。

まとめ

↓こちらが、この記事のまとめです。

・果物そのものを食べても太らない

・太る要因は、果糖ぶどう糖液糖と加工食品

・甘いドリンク、お菓子、ジャンクフードに要注意

・低糖分、高食物繊維が良い

・栄養バランスが大事

『果糖中毒』は510ページもあるので、このブログでは取り上げなかった点がいくつもあります。

例えば、↓このようなものです。

・運動だけでダイエットは出来ない。

・でも1日15分の運動は寿命を3年延ばす

・夕食は就寝4時間前には食べ終えるのと良い

・意志が弱いから太るのではない

これらのことは私が以前書いた↓この記事の中にも、大抵書かれています。

効率良く痩せてリバウンドしないために、最も大事なことは習慣化することです。

食事改善も運動も、【一時的にだけ】やっても、その後にやめれば無意味です。

一時的に体重が減っても、リバウンドして元に戻るだけです。

もし断食や炭水化物カットなど極端なダイエットをすると、【筋肉が減る】ので、

リバウンドした時に同じ体重に戻ったとしても、以前より体脂肪が増えていることにもなります。

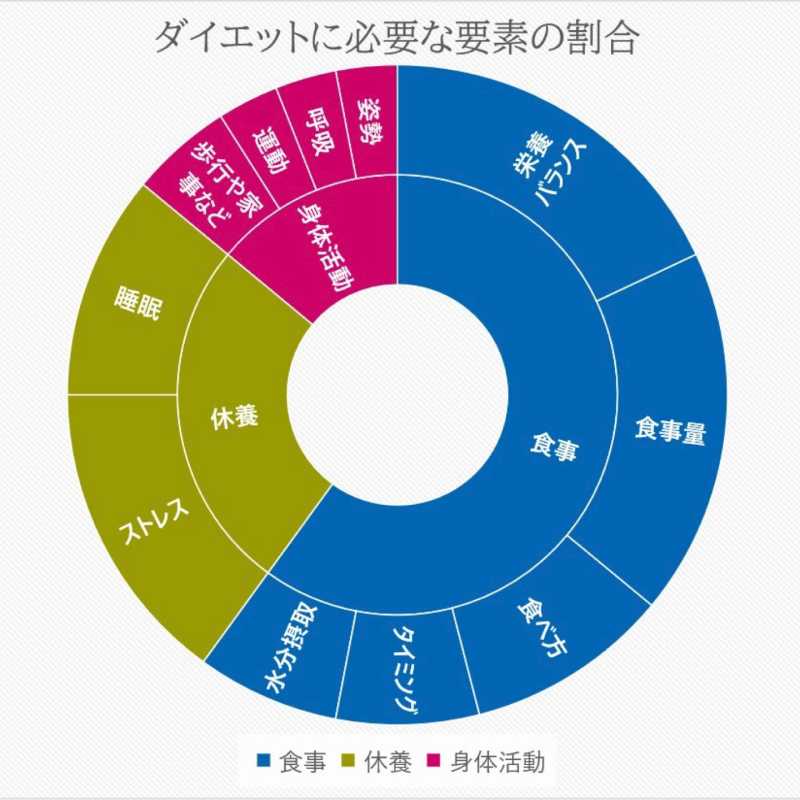

リバウンドしないためには、食事の内容、量、タイミング、運動、日常の活動、睡眠、ストレス管理など、様々なことで、良い習慣を身につける必要があります。

大事な要素はいくつもあるので、次々と登場する「〇〇だけ」ダイエットで痩せないのは当然のことです。

また、もしライザップやフィットネスジムに通うことを検討してい場合は、オンラインダイエットがお勧めです。

↓私のオンライン指導だけで痩せた方のビフォア・アフターです。

費用は、大手パーソナルジムの1割~2割程度です。

大手ジムの広告よりも減量のペースは遅いですが、リバウンドがしにくく、きつくなくて、習慣化もされやすいと思います。

↓詳細は、こちらをご覧ください。

↓こちらは私の著書『ダイエットは習慣が9割』で、2023年5月に発売されました。

※LINEのオープンチャットで「ダイエットは習慣が9割」というグループの管理者をしています。

どなたでも気軽に参加してください。

↓Twitterでもダイエット情報を日々発信しているので、フォローしてもらうと真実のダイエット情報を得ることが出来ます。